増加する屋根修理トラブル

日本の住宅は、築年数の経過とともに屋根や外壁のメンテナンスが不可欠になってきます。しかし、この屋根修理の需要の高まりに乗じて、残念ながら悪質な業者による詐欺やトラブルが全国で後を絶ちません。

屋根は普段の生活では目に入りにくい場所であり、専門知識がない限り劣化の程度を自分で判断するのは困難です。そのため、業者の言葉を鵜呑みにしてしまいやすく、悪質な業者にとって「屋根は狙いやすい分野」と言わざるを得ません。

●突然の訪問で「屋根瓦がズレている」と不安をあおられ、高額な契約をしてしまった・・・

●火災保険が適用できると聞いて任せたら、工事費用とは別に多額の代行手数料を請求された・・・

●いざ工事を始めてもらったら、手抜き工事だったり、追加費用を請求されたりした・・・

もしもこのようなトラブルに遭った際、最も不安になるのは「支払ってしまったお金は、果たして取り戻せるのだろうか?」という点ではないでしょうか。

今回のコラムでは、地域の皆様の住まいを長年守り続けてきた屋根修理の専門家として、悪質な屋根工事トラブルの具体的な手口を解説し、もし詐欺に遭ってしまった場合に「お金を取り戻すための具体的な手順」など、実際の例を交えて解説していきます。

よくある屋根工事の詐欺・トラブル事例

まず、悪質な業者がどのような手口で私たちを騙そうとするのか、その代表的な事例を知っておくことが予防の第一歩となります。

手口1:不安をあおり即決を迫る「点検商法」

悪質業者の最も古典的で、かつ被害が多い手口が「点検商法」です。

訪問販売と「無料点検」の罠

突然、「近くで工事をしている業者だが、お宅の屋根瓦がズレているのが見えた」「無料点検で被害状況を確認させてほしい」などと訪問してきます。これは、消費者にとって最も安心できるはずの「自宅」という場所で、不安な情報を与えることで判断力を鈍らせるのが狙いです。

故意の破壊や虚偽報告

屋根に上がらせた後、意図的に瓦をズラしたり、コーキングを剥がしたりして「被害写真」を撮るケースが非常に多く報告されています。そして、「このままでは雨漏りしますよ」「いますぐ修理しないと大変なことになります」と強く不安を煽り、高額な修理契約をその場で即決させようとします。

【業者が使うあおり文句の例】

「今なら足場代が無料になります!」

「この地域のモニター価格で半額にできます!」

「明日になるとこの割引は適用できなくなります!」

手口2:合法的な詐欺「火災保険の悪用」

近年特に問題になっているのが、火災保険を悪用したトラブルです。

「タダで修理できる」の甘い言葉

「保険を使えば、自己負担ゼロで屋根を直せます」と持ちかけ、契約を勧めます。多くの場合、業者は「経年劣化」による損傷を「台風や突風による自然災害」であると偽って保険会社に申請させようとします。

高額な手数料と虚偽の申請

この際、業者は「申請の代行手数料」として、保険金全体の30〜40%といった法外な手数料を請求します。また、虚偽の申請は保険金詐欺に該当し、お客様自身が将来的に保険契約を解除されたり、給付金を受け取れなくなったりするリスクを負うことになります。

手口3:手抜き工事と不透明な追加費用

契約後のトラブルも多く発生しています。

不当な追加請求

工事中に「予想外の腐食が見つかった」「このままでは工事を進められない」などと言い、当初の見積もりにはなかった高額な追加費用を請求してきます。これは、契約前の見積もりを意図的に安く見せかけて契約を取り、後から回収する悪質な手口です。

施工不良・手抜き工事

安価な材料を使ったり、必要な工程(例:下地処理や乾燥期間)を省いたりする手抜き工事によって、数年後にすぐに雨漏りが発生することもあります。悪質業者は、数年後には連絡が取れなくなるケースが多く、再修理費用はすべてお客様負担になってしまいます。

屋根の工事トラブル事例に関してはこちらのコラム記事も参考にしてみてください。

実際にあった屋根工事トラブル事例から学ぶ

国民生活センターADRの和解事例より

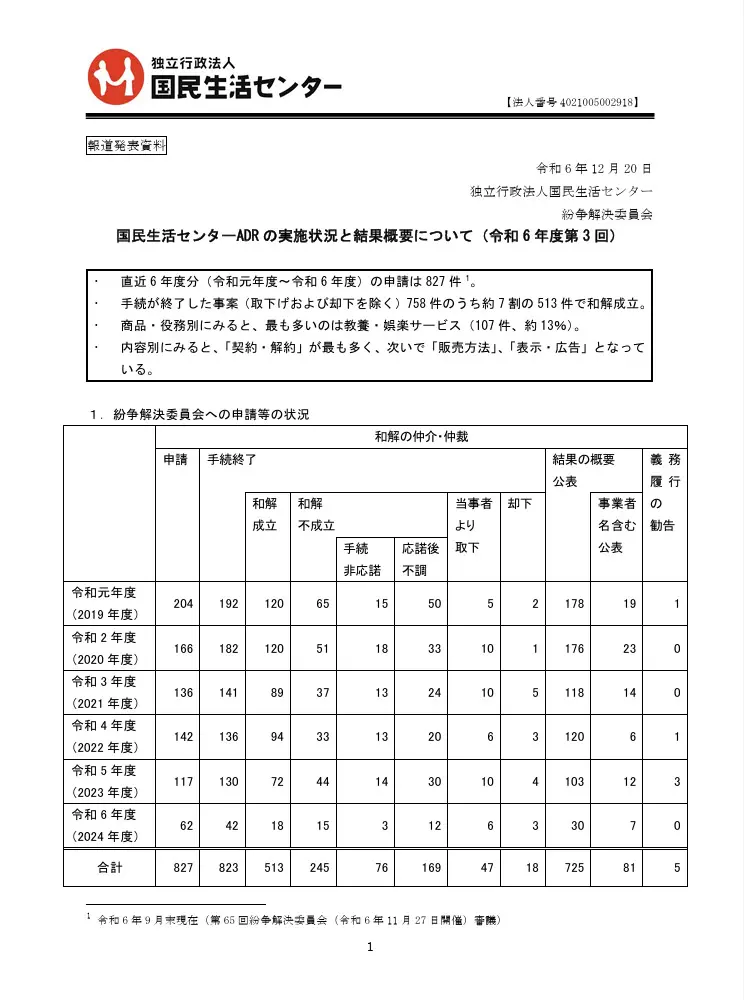

国民生活センターが令和6年12月20日に公表した「ADR(裁判外紛争解決手続)の実施状況と結果概要」では、屋根工事に関する深刻なトラブルが紹介されています。その中の一つが 「屋根改修工事の返金等に関する紛争」 です。

(令和6年度第3回)

国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和6年度第3回)

ある消費者のもとに「近所で工事をしている」と名乗る業者が突然訪問し、ドローンで撮影したという屋根の写真を見せながら「棟板金が壊れている」「今すぐ修理しないと雨漏りになる」と不安をあおりました。

依頼者は過去に屋根工事を済ませていたものの、不安に駆られて契約。90万円の屋根工事を依頼し、さらに追加で90万円の雨どい工事を契約、合計180万円を現金で支払うことになりました。

ところが工事後まもなく釘が庭に落ちているのを見つけるなど施工に不信感を抱き、別の業者に点検してもらったところ「必要な工事がされていない」「国の基準に沿っていない」と指摘され、さらに38万円をかけて再工事をする事態に。消費生活センターへ相談した結果、最終的にはADR仲介の場で 100万円を返金する和解 が成立しました。

この事例から分かること

[1]訪問販売による強引な契約の危険性

突然の訪問で「すぐに修理しないと危険」と言われると、冷静な判断を失いがちです。このような場面では 即決せず、必ず家族や第三者に相談する ことが重要です。

[2]工事の必要性が本当にあるのか確認が必要

契約後に別の業者から「必要ない工事だった」と言われたケースは珍しくありません。特に屋根の内部構造や棟板金の状態などは、消費者自身では確認できないため、複数の業者に相見積もりを取ること がトラブル回避につながります。

[3]書面の不備がトラブルの温床になる

この事例では契約書に防水材や雨どいネットの仕様が明記されていないなど、特定商取引法上の不備が指摘されています。契約時には 工事内容・使用材料・保証内容・金額・支払い方法 が明確に記載されているか必ず確認しましょう。

[4]ADR(裁判外紛争解決手続)で返金を実現できる

今回のケースでは、消費者がADRを利用したことで最終的に100万円の返金に至りました。裁判に比べて費用や時間の負担が少なく、専門委員が間に入るため、公平な和解が成立しやすいという利点があります。

契約後でもお金を取り戻す!「クーリング・オフ」という切り札

屋根工事の詐欺トラブルに遭った際、最も早く、かつ無条件で契約を解除し、支払ったお金を取り戻せるのがクーリング・オフ制度です。

これは、訪問販売など不意打ち性の高い取引において、消費者が冷静に考え直す時間を与えるために法律(特定商取引法)で定められた権利です。

クーリング・オフが適用される条件

屋根工事の契約でクーリング・オフが適用される主な条件は以下の2点です。

- 訪問販売であること

業者が突然自宅を訪問したり、電話でアポイントを取って自宅で契約を交わしたりした場合が該当します。

(※お客様自身が業者を自宅に呼んだ場合は適用外となることがあります。) - 契約書面を受け取った日を含めて8日以内であること

契約に関する法定の書面(契約書など)を受け取った日を1日目として、8日以内に手続きを行う必要があります。

すでに工事が始まっていてもOK! クーリング・オフ期間内であれば、工事が始まっていたとしても契約を解除できます。この場合、業者は費用を請求できず、工事を中断し、建物を元の状態に戻す(原状回復)義務を負います。原状回復にかかる費用も業者の負担となります。

クーリング・オフの通知方法

クーリング・オフは、証拠を残すためにも書面(ハガキなど)、または内容証明郵便で行うのが確実です。近年は電子メールやFAXでも可能となりましたが、トラブルを避けるためにも、通知内容と送付日が証明できる方法を強く推奨します。

通知書には、以下の内容を記載しましょう。

- 契約年月日

- 業者名

- 契約した商品名(屋根工事一式など)

- 契約金額

- クーリング・オフ(契約解除)する旨

通知書を送付する際は、「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用し、通知書をコピーして手元に保管しておきましょう。これにより、「送った」「受け取っていない」といったトラブルを防ぐことができます。

8日を過ぎてしまったら? お金を取り戻すための次なる手段

クーリング・オフ期間の8日を過ぎてしまっても、お金を取り戻せる可能性はまだあります。悪質な業者による詐欺やトラブルの場合、主に以下の法的な根拠に基づき契約の取り消しや解除、返金を求めることができます。

詐欺による契約の「取消し」(民法)

- 適用ケース

故意に屋根を壊し、「被害がある」と偽って契約させた場合(点検商法の手口)

事実と異なることを告げて契約させた場合

(例:「この塗料ならメンテナンスフリーで30年もちます」など虚偽の説明) - 効果

詐欺が立証されれば、契約そのものが最初から無かったことになり、支払ったお金の全額返金を請求できます。

債務不履行による契約の「解除」(民法)

- 適用ケース

約束した工事内容が全く行われていない、あるいは手抜き工事がひどく、雨漏りなどの重大な施工不良が発生している場合。 - 効果

契約を解除し、不当に支払った金額や、手抜き工事によって発生した損害(再工事費用など)を業者に請求できます。

消費者契約法に基づく「取消し」

- 適用ケース

業者が重要な事項について事実と異なることを告げた場合。

業者が「今契約しないと大変なことになる」などと、消費者を困惑させて契約させた場合。 - 効果

契約を取り消すことで、支払った代金の返還を求めることができます。

消費生活センターに相談して解決されるまでの流れ

悪質な屋根工事トラブルの解決を目指す際、最も頼りになり、かつ最初に行動すべきなのが、お住まいの地域の「消費生活センター」への相談です。専門の相談員が、お客様の状況に応じて解決までの具体的な道筋を提示してくれます。

迷わず「消費者ホットライン:188(いやや)」へ電話

トラブルに遭った、契約内容に不安を感じたなど、少しでも不審に思ったらすぐに「188」へ電話してください。最寄りの消費生活センターや、適切な相談窓口を案内してくれます。

この時点で伝えるべき情報

- いつ、どのような業者に(訪問販売か、知り合いの紹介かなど)勧誘されたか

- 契約日、契約金額

- どのような工事内容か(例:棟板金修理、漆喰補修など)

- すでに支払い済みの金額、支払い方法

- 業者の名前、連絡先

相談員による状況確認と助言(法的根拠の確認)

センターの相談員は、お客様から聞き取った情報に基づき、どのような解決方法が取れるかを判断し、具体的な助言を行います。

| 相談員が確認する主なポイント | 解決の方向性 |

| 訪問販売か? | クーリング・オフの適用が可能か?(訪問販売なら8日以内) |

| 虚偽の説明や故意の破壊はあったか? | 詐欺による契約の取消しが可能か? |

| 契約書面は交付されているか? | 書面の不備を理由に、8日を過ぎていてもクーリング・オフが可能か? |

【参考事例】 訪問販売による屋根工事をクーリング・オフで解決する流れ

最も多い「点検商法」による高額契約のケースを例に、消費生活センターがどのように解決を支援するかを解説します。

手続きの流れ

相談

- お客様の状況

突然訪問してきた業者と高額な屋根修理(150万円)を契約。契約書を受け取ってまだ5日目。高額なため不安になった。 - センターの対応・助言

訪問販売であり、期間内であるためクーリング・オフが適用可能と判断。クーリング・オフ通知書の具体的な書き方(記載事項)と、確実な送付方法(内容証明郵便または簡易書留)を指導。 - 最終的な結果

無条件で契約解除。支払いが済んでいれば全額返金。違約金もなし。

進展(介入)

- お客様の状況

お客様が通知を送付後、業者から「工事準備で費用が発生しているから、一部キャンセル料を払え」と電話があった。 - センターの対応・助言

相談員が業者の主張は特定商取引法に違反することを指摘し、書面で「契約解除に伴う一切の金銭支払いを拒否する」旨を通告。 - 最終的な結果

業者からの請求が停止。お客様は当初の契約から解放された。

業者への「斡旋(あっせん)」または「仲介」

お客様自身での交渉が難しい場合や、業者がクーリング・オフを拒否した場合は、消費生活センターが中立的な立場で業者に働きかけます。これを「斡旋(あっせん)」または「仲介」といいます。

センターの名称と公的な立場は、悪質業者にとって無視できない重みがあります。

- 業者の違法性の指摘

相談員は、契約の経緯やクーリング・オフ通知が適法であることを伝え、業者の主張が法的に誤っていることを指摘します。 - 返金の促し

業者に対して、法的な義務に基づき速やかに返金に応じるよう促します。

多くの悪質業者は、この段階で公的機関が介入してきたことを重く受け止め、トラブルが大事になるのを避けるため、返金や契約解除に応じるケースが多く見られます。

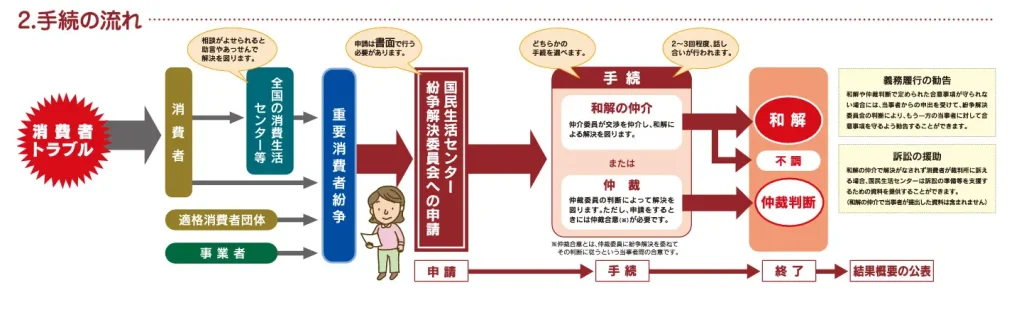

専門機関への引き継ぎ(裁判外紛争解決手続:ADR)

センターによる斡旋でも解決に至らない、または工事の技術的な問題が複雑に絡む場合(例:手抜き工事の証明が必要)、センターは解決の次のステップとして、より専門的な機関を紹介します。

- 紛争処理支援センター

住宅専門の紛争処理機関。技術専門家が介入し、中立的な立場で和解を目指すADR(裁判外紛争解決手続)を利用できます。 - 弁護士

詐欺取消しや損害賠償請求など、法的な訴訟を視野に入れる場合に紹介されます。

コラムの前半で紹介した国民生活センターのADR和解事例のように、消費生活センターへの相談が、最終的に専門的な解決手段への道筋を開く、重要な第一歩となるのです。

屋根工事のトラブルに遭ったら、冷静に「188」に電話することが、お金を取り戻し、トラブルを解決するための最も早く、確実な方法です。消費生活センターは、お客様の「もしも」の時に、法的な知識という盾となって助けてくれる心強い味方です。

まとめ

トラブルを防ぐ予防策こそ最良の防御

今回のコラムでは、悪質な屋根工事のトラブル手口と、もし被害に遭ってしまった場合に「支払ったお金を取り戻すための具体的な方法」について解説しました。

屋根という「見えない場所」を狙った悪質商法は後を絶ちませんが、知識と適切な行動があれば、被害を未然に防ぎ、万が一契約してしまってもお金を取り戻すことは可能です。

【予防の三原則】契約前に必ず実行してください

- 即決しないこと

「今すぐやらないと危険」「今日限り半額」といった言葉は、冷静な判断を奪うための手口です。突然の訪問業者に対しては、きっぱりと「結構です」「家族に相談してからにします」と断りましょう。 - 相見積もりを取ること

提示された工事内容と金額が適正であるかを確認するため、最低でも2~3社の信頼できる地元業者から見積もりを取りましょう。これにより、相場観が分かり、悪質な業者の不当な高額請求を見抜くことができます。 - 火災保険の悪用はしないこと

「保険金でタダ」の甘い言葉には、高額な手数料や虚偽申請による将来的なリスクが潜んでいます。保険の利用は、必ずご自身で保険会社に確認し、保険申請の代行業者には頼らないようにしましょう。

屋根のトラブルは、お客様の冷静な判断力を奪い、不安を増大させます。もし詐欺トラブルに巻き込まれたと感じたら、決して一人で悩まず、消費者ホットライン「188」や、私たち地域に根差した屋根修理の専門家にご相談ください。

屋根修理の匠ひおきは、長年の経験と確かな技術で、地域の皆様の住まいを悪質な業者から守るお手伝いをいたします。お客様の不安を取り除き、適正な工事と安心を提供することが、私たちの使命です。

コメント