はじめに:なぜ今「屋根の改修時期」が重要なのか

屋根は家を守る最前線です。どれだけ壁を塗り替えても、基礎を補強しても、屋根が劣化して雨水を通してしまえば建物全体に被害が広がります。雨漏りは室内のクロスや天井の染みだけでなく、構造材の腐食やカビの繁殖、シロアリ被害まで招き、資産価値を大きく損ないます。

なかでもスレート屋根(コロニアル)は日本の戸建て住宅で最も普及している屋根材ですが、製造年代や製品によって寿命や改修方法が大きく異なります。特に1990年代半ば〜2000年代にかけて製造された「ノンアスベスト世代」には、築10年程度から深刻なトラブルが発生する製品が含まれています。

この記事では、スレート屋根の種類別に「改修時期の目安」と「適切な工事方法」を徹底解説し、失敗しない屋根リフォームの判断材料の参考になれば幸いです。

第1章 スレート屋根の基礎知識

スレート屋根とは

スレート屋根とは、セメントを主成分とした板状の屋根材で、厚さはおおよそ5mm前後。かつては「カラーベスト」や「コロニアル」といった商品名で呼ばれ、施工性の良さと軽量さから一気に普及しました。特に昭和40年代以降に建てられた住宅で多く採用されました。

ただし、製造年代によって性質が大きく異なります。1990年半ば頃まではアスベストを含む旧スレートが使用されており、高い耐久性を持つ一方で現在は健康被害の懸念から撤廃されています。その後はノンアスベスト(アスベストを含まない)製品が主流となりましたが、初期のノンアス製品は耐久性に難があり、劣化やひび割れが早い傾向が見られます。

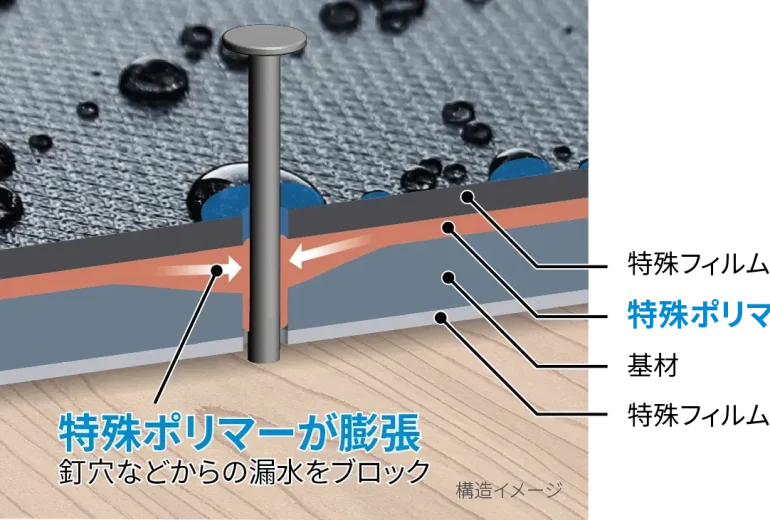

特徴としては、瓦より軽く金属屋根より安価であること、デザインやカラーが豊富なことが挙げられます。一方で防水性能はルーフィング(下葺き材)に大きく依存しており、表面の塗膜が劣化すると水を吸いやすくなるため、10〜15年ごとに塗装メンテナンスが推奨されます。築20〜30年を超えるとカバー工法や葺き替えが検討対象になります。

スレート屋根は「軽くて施工しやすいが、定期的な塗装やメンテナンスが欠かせない屋根材」と言えます。

アスベスト入りからノンアスベストへ

初期のスレートにはアスベスト(石綿)が混ぜられていました。アスベストは繊維状で強靭かつ耐熱性・耐久性に優れ、セメントと混ぜることでクラック(ひび割れ)を抑え、長寿命の屋根材を実現していました。ただし、後年になってアスベストによる健康被害が社会問題化し、製造や販売は中止されました。

しかし健康被害問題を受けてアスベストは全面禁止となり、90年代半ば以降は「ノンアスベスト製品」が主流となります。

この転換期に登場した製品群は耐久性が低く、築10年ほどで反りやひび割れ、層間剥離といったトラブルが頻発しました。これが「ノンアスベスト問題」です。

ノンアスベストスレート(1990年代半ば~2000年代)

アスベストの全面禁止に伴い、代替素材として有機繊維やパルプなどを用いた「ノンアスベスト」製品が登場しました。これにより安全性は向上したものの、当初は耐久性に課題があり、反りやひび割れ、層間剥離などの劣化が早期に発生する事例が相次ぎました。特に1990年代後半から2000年代初頭にかけての製品は「脆弱期」とも言われ、築15〜20年程度で深刻な劣化が見られることが多いです。

現行のスレート

改良を重ね、近年のノンアスベスト製品は強度や耐久性が改善されています。ただし、依然としてセメント系の素材であるため吸水性が高く、塗膜が劣化すると一気に傷みが進みやすいのが弱点です。そのため、適切なメンテナンス(塗装・補修)が不可欠であり、長期的にはカバー工法や葺き替えの選択が現実的になります。

まとめると、「アスベスト入りは長寿命だが使用禁止」「ノンアスベストは安全性は高いが劣化が早い」という流れです。屋根の築年数を見れば、アスベスト世代かどうかが判断でき、改修の必要性も見極めやすくなります。

改良された新スレート

改良された「新スレート」とは、2000年代半ば以降に登場した改良型のノンアスベストスレートを指します。初期のノンアス製品は、アスベストの代わりにパルプや有機繊維を使用していたため耐久性が不足し、早期にひび割れや層間剥離が発生する問題がありました。

2008年以降は技術改良が進み、ノンアスベストでも十分な強度を持つ「コロニアルクァッド」などの新世代スレートが普及。現在は一定の耐久性を期待できる段階に進化しています。

改良型ノンアススレートの特徴

- 繊維素材の改良

パルプ主体から合成繊維・無機繊維(ガラス繊維など)に置き換え、強度と寸法安定性が向上。 - 吸水性の低減

セメントに防水性を高める添加材を加え、表面コーティングの性能も改善。雨水を吸い込みにくくなり、劣化のスピードが緩やかになりました。 - 塗膜耐久性の向上

従来より厚い塗膜やUVカット性能の高い塗料を工場塗装で施し、色あせやチョーキング(粉化)が遅くなっています。 - デザインの多様化

自然石調や高級感のある表面仕上げが増え、見た目も瓦に近づき、選択肢が広がりました。

耐久性と寿命

改良型スレートは、初期ノンアス時代に比べて耐久性が大きく向上しており、20〜30年程度の使用が見込めます。

ただし、基本的な素材はセメント系であるため吸水性はゼロではなく、定期的なメンテナンス(塗装や補修)は依然として不可欠です。

注意点

「改良された」とはいえ、アスベスト入りスレートのような圧倒的な長寿命性には及びません。あくまで「ノンアス初期製品より改善された」という位置づけであり、屋根改修の際は依然としてカバー工法や金属屋根への葺き替えが選択肢に挙がります。

新スレートは安全性と耐久性のバランスをとった“現行の標準品”です。

ただ、30年以上の無補修使用は想定されていないため、塗装・補修計画を前提に考えることが重要です。

第2章 スレート屋根の寿命と改修時期の目安【塗装・カバー工法・葺き替え】

屋根は「築何年で何をすべきか」を見誤ると、塗装費や補修費が無駄になるだけでなく、雨漏りで家の寿命そのものを縮めてしまいます。以下の表は、代表的なスレート屋根の種類別に整理した改修時期の目安です。

「どの年代の製品か」によって改修の適切なタイミングが異なります。建物の築年数や屋根材の種類を正しく把握することが、無駄な工事費をかけず、適切に屋根を守る第一歩となります。

| 屋根材 | 部分補修・塗装 | カバー工法 | 葺き替え |

| 旧スレート(アスベスト入り〜1990年代前半) | 塗装15年ごと | 25〜30年 | 35年以上 |

| 旧スレート(ノンアスベスト1990〜2000年代) | 塗装不可 | 15〜20年 | 25〜30年 |

| パミール(1996〜2008) | 塗装不可 | 10〜15年 | 15〜20年以内 |

| コロニアルNEO(2001〜2008) | 塗装不可 | 15〜20年 | 30年目安 |

| セキスイかわらU(1990〜2007) | 補修・塗装不可 | 非推奨 | 15年以上で葺き替え |

| 新スレート(2008年〜) | 塗装15年ごと | 20〜25年 | 30年以上 |

スレート屋根は、製造年代や製品の種類によって耐久性や改修の目安が大きく異なります。ここでは代表的なスレート屋根の種類ごとに、部分補修や塗装、カバー工法、葺き替えのタイミングを整理します。

1990年代前半まで普及していたアスベスト入りの旧スレート

まず、1990年代前半まで普及していたアスベスト入りの旧スレートは、耐久性が非常に高いのが特徴です。塗装はおおよそ15年ごとに行えばよく、25〜30年でカバー工法、35年以上経過して初めて葺き替えを検討するケースが多いです。長寿命である反面、現在は撤去時の処分費が高額になる点に注意が必要です。

1990〜2000年代に流通したノンアスベストの旧スレート

続いて1990〜2000年代に流通したノンアスベストの旧スレート。この時期の製品はアスベスト代替素材が未熟で、塗装による延命は期待できません。15〜20年程度でカバー工法が必要となり、25〜30年で葺き替えに至るケースがほとんどです。

「パミール(1996〜2008年)」と「コロニアルNEO(2001〜2008年)」

特に代表的な脆弱な製品として「パミール(1996〜2008年)」と「コロニアルNEO(2001〜2008年)」が挙げられます。パミールは塗装不可で、10〜15年ほどで層間剥離が起き、15〜20年以内に葺き替えが必須とされます。コロニアルNEOも塗装では延命できず、15〜20年でカバー工法、30年を目安に葺き替えを検討すべき製品です。

「セキスイかわらU(1990〜2007年)」

また「セキスイかわらU(1990〜2007年)」はスレートとは少し性質が異なる特殊屋根材ですが、補修や塗装による対応が難しく、15年以上経過した段階で葺き替えが強く推奨されます。部分補修や再塗装は非推奨です。

2008年以降の新スレート

一方、2008年以降の新スレートは改良が進み、塗装も可能になりました。塗装は15年ごと、20〜25年でカバー工法、30年以上経過すれば葺き替えを検討するというのがおおよその目安です。初期ノンアス期に比べて耐久性は改善されていますが、それでも瓦や金属屋根に比べれば寿命は短めで、メンテナンス前提の屋根材と言えます。

第3章 代表的な問題製品とトラブル事例

パミール

正式名称は「ニチハ パミール」で、1996年から2008年ごろまで販売されました。アスベスト全面禁止後に登場したノンアスベスト屋根材の代表格ですが、耐久性に大きな欠陥があり、全国的にトラブルが多発しました。

パミールは「欠陥商品」とまで言われることが多く、所有している場合は早めの対処が不可欠です。見た目の色あせや小さな剥がれを「塗装で直るだろう」と考えると大きな失敗につながります。

専門業者に点検を依頼し、劣化の程度に応じてカバー工法か葺き替えを選択するのが正解です。築10年未満でボロボロになる事例が多数。さらに釘の腐食による屋根材落下事故も報告されました。

パミールの特徴と問題点

パミールの最大の問題は「層間剥離」と呼ばれる現象です。屋根材がミルフィーユ状に薄くめくれ上がり、表面がボロボロと剥がれていきます。これは塗装や簡単な補修では改善できず、屋根全体が急速に劣化してしまいます。築10年を過ぎたあたりから症状が出始め、15年以内で深刻化する例が多いです。

もう一つの特徴は「反り」や「割れ」。水を吸いやすい素材だったため、湿気や雨水によって寸法が狂い、反り返りやクラックが発生します。このため塗装で表面を覆っても内部から劣化が進み、メンテナンス効果がほとんど得られません。

メンテナンスの選択肢

パミールは塗装不可とされ、基本的に「カバー工法」か「葺き替え」の二択になります。

・築10〜15年で劣化が軽度なら、金属屋根によるカバー工法で対応可能

・築15〜20年以上、または劣化が激しい場合は葺き替えが推奨

特に剥離や割れが進んだ状態では、屋根材の上を歩くことすら危険なケースもあります。

コロニアルNEO

コロニアルNEOは、2001年から2008年頃までクボタ(後のケイミュー)が販売していたノンアスベストスレート屋根材です。アスベスト全面禁止に対応するために開発された製品ですが、やはり耐久性に問題があります。

コロニアルNEOは「塗装で延命できない屋根材」として覚えておくべき存在です。築年数と現状を正しく把握し、15〜20年のうちにカバー工法、30年を迎える前後で葺き替えを計画するのが現実的な対応策です。

コロニアルNEOの特徴

コロニアルシリーズは日本で最も普及したスレート屋根ブランドですが、その中でもNEOは「アスベストを含まない初期世代」にあたります。安全性の面では評価されたものの、セメントと有機繊維の組成が未熟で、耐水性や寸法安定性に欠けていました。

その結果、築10〜15年を過ぎる頃から

・ひび割れ

・欠け

・反り

などの劣化症状が顕著に表れやすくなります。

塗装不可とされる理由

コロニアルNEOは劣化が素材内部から進行するため、表面だけを塗装しても根本的な改善にはなりません。むしろ、塗装をしても数年でひびや割れが再発するケースが多く、塗装工事は「無駄な出費」になる可能性が高いのです。そのため、専門業者からは基本的に塗装不可とされます。

改修時期と方法

コロニアルNEOの改修目安は以下の通りです。

・築15〜20年でカバー工法(金属屋根を被せる方法)

・築30年を目安に葺き替え

築浅でも劣化が激しい場合は、早めのカバー工法や部分葺き替えを検討する必要があります。特に割れや欠けが進んで雨漏りにつながる前に手を打つことが大切です。

セキスイかわらU

キスイかわらUは、1990年頃から2007年頃まで積水化学工業が販売していた屋根材です。「瓦」と名がついていますが実際にはスレートやセメント瓦とは異なり、セメント基材に塗装を施した特殊な軽量屋根材です。

当時は「瓦に似た外観」「軽量」「施工しやすい」という理由で、特にハウスメーカー系の住宅で広く採用されました。

セキスイかわらUの特徴

・瓦のように見えるが実際はセメント板に塗装したもの

・軽量で施工が容易

・一時期は屋根材の定番として高いシェアを獲得

見た目は瓦風でデザイン性がありましたが、耐久性には大きな欠点がありました。

問題点

最大の問題は「素材そのものの脆弱さ」です。

・表面塗膜が剥がれると基材が水を吸い込み、内部から劣化

・反りや割れが発生しやすい

・層が剥がれてボロボロになるケースが多発

さらに、アスベストを含む時期の製品もあり、撤去・処分費用が高額になる点も大きなデメリットです。

メンテナンスができない理由

セキスイかわらUは基本的に塗装や部分補修ができません。

なぜなら、劣化が進んだ屋根材に塗装をしても基材の剥離や反りが止まらず、数年で再劣化するからです。見た目だけ整えても雨漏りリスクは解消できません。そのため、専門業者からは塗装・補修ともに非推奨とされます。

改修方法と時期

選択肢は「葺き替え」一択です。

・築15年以上経過した時点で葺き替えを検討すべき

・多くはガルバリウム鋼板などの金属屋根に葺き替えるケースが主流

第4章 リフォーム工法の種類と費用相場

部分補修とは

屋根のメンテナンスと聞くと「大がかりな工事」を想像する方も多いかもしれません。

ですが実際には、屋根の一部だけを直す「部分補修」で済むケースも少なくありません。

代表的なのは、屋根のてっぺんにある金属部分を直す「棟板金(むねばんきん)交換」と、割れたり欠けたりした屋根材を取り替える「スレート差し替え」です。

これらは屋根全体をやり替えるよりも手軽で、費用も抑えられるのがメリットです。

部分補修のタイミング

築10〜15年ほど経つと、棟板金の釘が浮いたり、スレートが割れたりすることが増えてきます。放置すると雨漏りや台風被害の原因になるため、点検の際に不具合が見つかったら早めに直すのがおすすめです。

費用の目安

部分補修の工事費用はおおよそ5万円〜30万円程度です。

工事する範囲や足場が必要かどうかで金額は変わりますが、早めに補修すれば小規模で済み、コストを抑えることにつながります。部分修理の足場費用は別途、5万円~15万円程度する場合があります。

メリットと注意点

部分補修の一番のメリットは「屋根全体を工事しなくても、寿命を延ばせること」です。ただし、屋根材そのものが全体的に劣化している場合や、一部の屋根材(パミール・コロニアルNEO・セキスイかわらUなど)は部分補修では解決できないこともあります。屋根の状態に合ったメンテナンス方法を選ぶためには、専門業者の点検が欠かせません。

カバー工法(重ね葺き)の費用

屋根リフォームで人気が高いのが「カバー工法(重ね葺き)」です。既存の屋根を撤去せず、その上から新しい金属屋根を重ねる工法で、廃材処分費がほとんどかからず、工期も短いのが特徴です。

当社では「スーパーガルテクト」という断熱材一体型の金属屋根を標準採用しています。軽量で耐久性が高いだけでなく、遮熱・断熱効果にも優れているため、夏は涼しく冬は暖かい住まいを実現できます。

カバー工法の費用相場と平米数の目安

カバー工法の工事費用は 100万円〜180万円程度 が一般的です。金額は屋根の面積(㎡数)、形状、勾配、使用する屋根材によって変わります。

・屋根面積 60㎡前後(小さめの住宅や平屋) → 約100万円〜120万円

・屋根面積 80〜100㎡(延床30坪前後の一般的な住宅) → 約120万円〜150万円

・屋根面積 120㎡以上(大きめの住宅・複雑な形状) → 約150万円〜180万円以上

※上記は屋根本体工事の目安です。実際の金額は屋根形状や付帯工事の有無によって前後します。

足場代について

カバー工法の費用相場には 足場代は含まれていない 場合が多く、別途 15〜30万円程度 がかかります。屋根工事は高所作業のため、足場は必須となります。

そのため、総額は120万円〜200万円程度 を見ておくと安心です。当社では「屋根本体工事費」「足場費用」「付帯工事費」を明確に分けてお見積りし、後から追加費用が発生しないようにしています。

葺き替え工事の費用

葺き替え工事は、既存の屋根材をすべて撤去し、ルーフィング(防水シート)や野地板から新しくやり直す工法です。

屋根の構造そのものを一新するため、最も耐久性が高く、長期的に安心できるリフォーム方法です。

耐用年数は屋根材の種類にもよりますが、40年以上 の寿命が期待できるのが大きな魅力です。

特に「次の世代まで長く安心して住みたい」という方に選ばれることが多い工法です。

葺き替え工事の費用相場と平米数の目安

葺き替え工事の費用は 150万円〜250万円程度 が一般的です。カバー工法に比べて撤去や廃材処分が必要になる分、費用は高くなります。

・屋根面積 60㎡前後(小さめの住宅や平屋) → 約150万円〜170万円

・屋根面積 80〜100㎡(延床30坪前後の一般的な住宅) → 約170万円〜200万円

・屋根面積 120㎡以上(大きめの住宅・複雑な形状) → 約200万円〜250万円以上

※使用する屋根材(瓦・金属・スレート)や付帯工事の有無で金額は変動します。

足場代について

葺き替え工事でも足場は必須で、15〜30万円程度 が別途かかります。また、既存屋根の撤去・廃材処分費が20〜40万円程度必要になる点も、カバー工法との大きな違いです。

そのため、総額では 170万円〜280万円程度 を見ておくと安心です。当社では見積りを「屋根撤去・処分費」「防水シート・野地板工事費」「新規屋根材工事費」「足場費用」と分けて提示し、費用内訳をわかりやすくご説明しています。

葺き替え工事のメリット

・屋根をすべて新しくするため、耐久性・安心感が最も高い

・防水シートや野地板も新品にでき、雨漏りリスクを根本から解消

・屋根材によっては40年以上の長寿命を実現できる

・屋根下地を確認・補強できるので、建物全体の耐久性も向上

第5章 まとめと業者選びのポイント

スレート屋根のリフォームは、「どの種類の屋根材か」と「築年数がどれくらい経っているか」で、改修のタイミングが大きく変わります。特にパミールやコロニアルNEOといった屋根材は塗装で延命できないため、早めのカバー工法や葺き替えといった全面改修が必要です。

改修を検討する際は、費用の安さだけで業者を決めてしまうのは危険です。

安心して任せられる業者かどうかを見極めるために、次のポイントをチェックしてください。

・屋根材の特徴に合わせて「無理に塗装を勧めず」、最適な工法を提案できるか

・自社施工で中間マージンが発生せず、保証内容が明確になっているか

・実際の施工写真や工事事例を公開していて、実績が確認できるか

これらの条件を満たす業者であれば、工事内容や費用に納得したうえで、長く安心できる屋根リフォームが実現できます。

当社は屋根工事専門の会社です。

屋根リフォームや補修についてのご相談は「屋根修理の匠ひおき」までお気軽にご相談ください。

コメント