はじめに

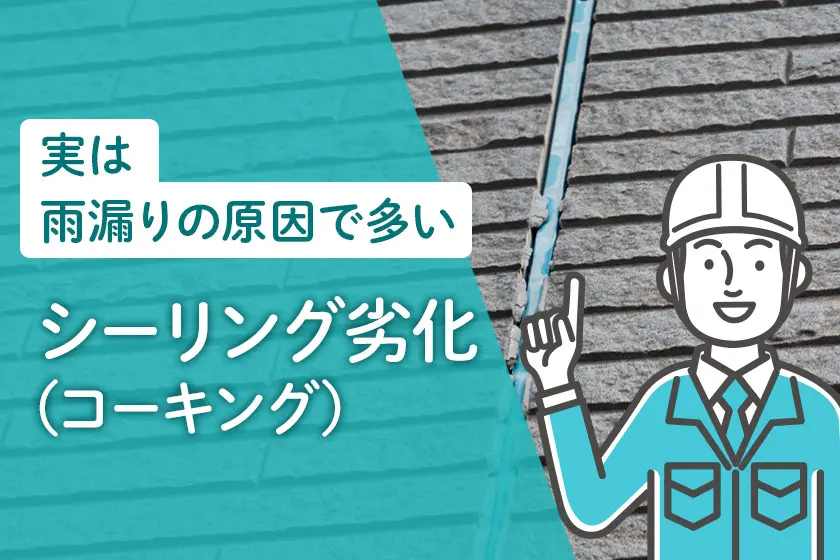

「雨漏り」というと、多くの方が「屋根のひび割れ・破損」や「屋根瓦のズレ」といったことを想像されるかもしれません。

もちろん、それらも雨漏りの主要な原因の一つです。しかし、私たちが日々現場で雨漏りの調査を行う中で、意外なほど多くのケースで見られるのが、「シーリングの劣化」による雨漏りです。

今回のコラムでは、なぜシーリングが雨漏りの原因になりやすいのか、その劣化のサインや、放置するとどうなるのか、そして適切なメンテナンス方法について、屋根修理の専門家が詳しく解説していきます。

シーリングって一体何?

まずは、シーリング(コーキング)とは何かを簡単に説明します。

シーリング(コーキング)とは、建物の外壁や屋根材の継ぎ目、窓枠と壁の隙間などを埋めるゴム状の充填材のことです。また、地震や温度変化で外壁が微細に動いたときにも、クッションのように追従し、ひび割れを防ぐ役割を果たしています。

シーリングの役割

- 防水性の確保

隙間から雨水が建物内部に侵入するのを防ぎます。 - 緩衝材としての役割

地震や温度変化による建物の動きを吸収し、建材同士のひび割れを防ぎます。

建物の様々な箇所に使われており、屋外だけでなく、実は室内でも広く使われています。

- 浴室・洗面所・キッチン:浴槽と壁の境目、洗面台やシンクまわりの防水処理

- 窓枠・サッシまわり:すきま風や結露を防ぐ気密処理

- 床材・壁材の継ぎ目:仕上がりを美しく保つ充填材

- 配管やコンセントまわり:配管の貫通部や電気ボックスの気密・防火対策

シーリングとコーキングの違いとは?

建物の隙間を埋める充填材として、「シーリング」と「コーキング」という言葉がよく使われます。上記でも「シーリング(コーキング)」と表記していますが、まずは簡単にその違いについて解説していきます。

結論からお伝えすると、シーリングとコーキングは、現在ではほぼ同じものを指す言葉として使われています。

一般的に、建材と建材の隙間を埋めるために使用される充填材全般を指し、どちらの言葉を使っても意味は通じます。

もともと、シーリングとコーキングには以下のような明確な違いがありました。

- コーキング

「コーキング」は、油性のペースト状の充填材を指す言葉として使われていました。この素材は、硬化するとあまり弾力性を持たず、主に隙間風や簡単な雨水の侵入を防ぐ目的で使われていました。「コーキング」という言葉は、もともと船の木材の隙間に麻などの繊維を詰め、油性の充填材で水漏れを防ぐ「コーキング(詰め物)」という作業が語源となっています。 - シーリング

一方、「シーリング」は、合成樹脂を主成分とした弾力性のある充填材を指す言葉でした。建物の動き(揺れや収縮)に追従する柔軟性があり、高い防水性・気密性を確保するために使われました。

建物の「つなぎ目」を「seal(密封する)」することから、この名前がついたと言われています。

技術の進歩とともに、かつての「コーキング」のような油性パテは、ほとんど使われなくなりました。現在主流となっているのは、柔軟性と耐久性に優れた合成樹脂系の充填材です。

これにより、二つの言葉の境界線は曖昧になり、現在では以下のように使い分けられることが多くなっています。

- シーリング:

建築業界全体で使われる、より一般的な言葉。高い防水性や耐久性を求める、外壁の目地やサッシ周りの工事など、より専門的な工事の際に使われる傾向があります。 - コーキング:

一般の方にも馴染みのある言葉。ホームセンターなどでDIY用の充填材が「コーキングガン」「コーキング剤」として販売されていることもあり、比較的簡単な補修作業を指して使われることがあります。

つまり、プロの職人は「シーリング」と呼ぶことが多く、DIYや簡単な補修では「コーキング」という言葉が使われやすい、と考えると分かりやすいかと思います。一般的には「コーキング」という言葉の方がなじみがあるかもしれませんね。

※ここからはすべて「シーリング」としてご説明していきます。

雨漏りの原因になりやすいシーリングの箇所

シーリングは建物のあらゆる場所に使われていますが、特に雨漏りの原因になりやすい箇所がいくつかあります。

外壁のシーリング

サイディングボードやALCパネルといった外壁材のつなぎ目には、必ずシーリングが施されています。このシーリングが劣化すると、つなぎ目の隙間から雨水が侵入し、壁内部の防水シートや構造材を腐食させ、やがて室内の雨漏りへとつながります。

サッシ周りのシーリング

窓枠(サッシ)と外壁の隙間を埋めているシーリングは、雨漏りの原因として非常に多い箇所です。サッシは雨が直接当たりやすく、特に紫外線による劣化も進みやすい部分です。シーリングに隙間ができると、窓のすぐ上から雨水が侵入し、壁を伝って下階の天井や壁にシミを作ることがあります。

笠木(かさぎ)のシーリング

バルコニーの手すり壁の頂部や、パラペット(屋上やバルコニーの低い壁)の頂部には、「笠木(かさぎ)」と呼ばれるカバーが取り付けられています。この笠木のつなぎ目や、笠木と壁の境目にもシーリングが使われており、ここからの雨水の浸入も雨漏りの原因となります。

雨漏りの原因はコレかも?シーリング劣化のサイン

ご自宅のシーリングが劣化しているかどうかは、少し観察するだけでわかります。以下のようなサインが見られたら、メンテナンスの時期が来ていると考えましょう。

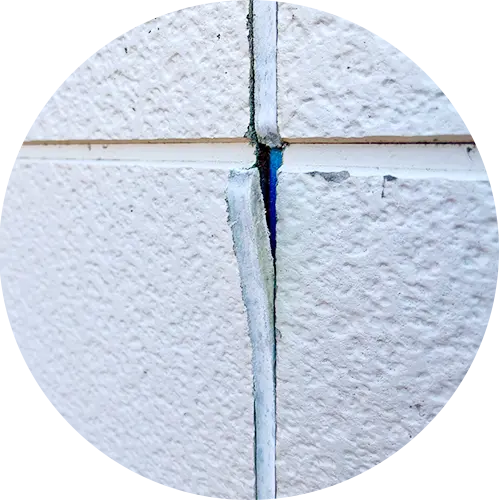

ひび割れ

シーリングの表面に細かなひび割れが見られる状態です。紫外線による劣化が主な原因で、初期の劣化サインと言えます。

肉やせ・隙間

シーリングが痩せて細くなり、外壁材との間に隙間ができてしまう状態です。シーリングが持つ柔軟性が失われ、建物の動きに追従できなくなった結果、隙間ができてしまいます。この隙間から雨水が容易に侵入します。

剥がれ

シーリングが外壁やサッシから完全に剥がれてしまっている状態です。部分的に剥がれている場合もあれば、数メートルにわたって完全に剥がれていることもあります。この状態になると、雨漏りのリスクは非常に高くなります。

チョーキング(白亜化)

シーリングの表面を指でこすると、白い粉がつく状態です。これは、シーリング材に含まれる顔料が劣化して粉状になったもので、塗料のチョーキングと同じ現象です。このサインが見られたら、シーリング材の保護機能が失われている証拠です。

シーリングの劣化を放置するとどうなる?

「ちょっとしたひび割れくらい、大丈夫だろう」とシーリングの劣化を放置すると、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。状況が悪化する前に、早めに対処するようにしてください。

建物の構造材の腐食

シーリングの隙間から侵入した雨水は、壁の内部にある断熱材や木材を濡らし続けます。濡れた木材は腐食が進み、建物の耐久性を著しく低下させます。最悪の場合、柱や梁が腐ってしまい、建物の耐震性能が損なわれることもあります。

シロアリの発生

湿気を含んだ木材は、シロアリにとって絶好の住処となります。シロアリが一度発生すると、建物の内部から食い荒らし、大規模な被害をもたらします。シロアリ被害は駆除費用も高額になり、建物の価値を大きく下げてしまいます。

健康被害

カビは、湿気の多い場所で繁殖します。壁の内部に雨水が侵入し続けると、カビが発生し、その胞子が室内に飛散することで、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こす可能性があります。

補修費用が高額になる

シーリングの打ち替えだけで済むはずだったメンテナンスが、雨漏りによる内部の腐食やシロアリ被害にまで発展すると、その補修費用は跳ね上がります。早期に発見し、適切なメンテナンスを行うことが、結果としてコストを抑えることにつながります。

よくある雨漏りパターン

掃き出し窓のあるベランダのシーリング劣化

屋根と同じくらい、雨漏りの原因となりやすい場所として「掃き出し窓のあるベランダ」は要注意です。掃き出し窓とは、部屋からベランダに出ることができる高さのある窓のことで、床面からの高さは1800mm〜2,400mmというのが一般的です。

掃き出し窓のあるベランダが雨漏りの原因になりやすいのには、明確な理由があります。

複雑な構造と複数の部材の組み合わせ

ベランダは、家の中でも特に複雑な構造をしています。床、壁、窓枠(サッシ)、手すり、そしてそれらを繋ぐ様々な部材が組み合わさっています。 異なる部材のつなぎ目には、必ずシーリングが施されています。

例えば、

- サッシと外壁の隙間

- ベランダの床と壁の立ち上がり部分

- ベランダの手すりの根元

- 外壁とベランダの笠木(手すり壁の頂部)

これらのシーリングは、建物の揺れや熱による膨張・収縮を吸収する役割を担っていますが、その箇所が多い分、劣化するリスクも高まります。

水の流れ込みと紫外線

ベランダは、屋根と同じように常に雨にさらされる場所です。さらに、排水口が詰まったり、大雨が降ったりすると、床に水が溜まることもあります。この溜まった水が、わずかなシーリングの隙間から浸入するリスクを高めます。

また、ベランダは太陽の光を遮るものが少なく、シーリングに常に紫外線が当たる環境にあります。紫外線はシーリングの劣化を早める最大の要因の一つです。

シーリングの劣化が見つけにくい

ベランダのシーリングは、床の溝や手すりの下、室外機の裏など、目につきにくい場所に使われていることが多いです。そのため、普段の生活では劣化に気づきにくく、「いつの間にかひび割れや剥がれが進行していた」というケースが多々あります。

⇒掃き出し窓のシーリング劣化による雨漏りの兆候

シーリングの劣化が原因でベランダから雨漏りが発生した場合、以下のような兆候が現れることがあります。

- 掃き出し窓の下の壁紙にシミができる

これは最もよく見られる兆候です。シーリングの隙間から侵入した雨水が、サッシの下から壁の内側に入り込み、壁紙に茶色いシミや膨らみを作ります。 - ベランダの下の階の天井にシミができる

雨水がベランダの床を通り抜け、下の階の部屋の天井にまで達すると、シミやカビが発生します。ベランダの真下にある部屋の天井を確認してみてください。 - 窓サッシの下枠が腐食する

シーリングが剥がれた隙間から雨水が侵入し続けると、窓枠の木部が腐食したり、アルミサッシが変色したりすることがあります。

これらの兆候は、すでに雨水が建物内部に侵入している証拠です。放置すると、建物の構造材を腐らせたり、シロアリを呼び寄せたりする危険性があるため、早急な対策が必要です。

ベランダの笠木のシーリング劣化

次に、よくある雨漏りパターンとして、ベランダの笠木(かさぎ)のシーリング劣化というのがあります。

笠木とは、バルコニーや手すり壁の頂部に被せるカバー材のことです。主に金属製やプラスチック製で、雨水が壁の内部に浸入するのを防ぐ「蓋」のような役割を担っています。

この笠木は、一本の長い材ではなく、数メートルおきに分割して設置されることがほとんどです。その笠木のつなぎ目や、笠木と壁の隙間を埋めるために、シーリングが使われています。このシーリングが雨漏りの原因になることが非常に多いのです。

笠木のシーリングが劣化しやすいのには、以下のような理由があります。

太陽の紫外線と熱に常にさらされている

笠木は、ベランダの最も高い位置にあり、一日中強い紫外線や熱を浴び続けています。紫外線はシーリング材の劣化を最も早める要因の一つです。熱による膨張と収縮も激しく、シーリングに大きな負担をかけます。

雨水が直接当たり、浸入しやすい

笠木は雨水を防ぐためのものですが、雨が降ると雨水が直接当たり、つなぎ目のシーリングに流れ込みます。特に、横殴りの雨や台風の際には、劣化してできたわずかな隙間からでも、雨水が壁の内部へ浸入してしまいます。

見た目には劣化が分かりにくい

笠木のシーリングは、上から見下ろす形でしか確認できないため、ひび割れや肉痩せといった劣化が非常に見つけにくいのが現状です。知らないうちに劣化が進行し、雨漏りが発生して初めて気づくケースがほとんどです。

⇒笠木のシーリング劣化による雨漏りの兆候

笠木のシーリングが原因で雨漏りが発生した場合、以下のような兆候が現れることがあります。

- ベランダの壁の内側にシミやカビが発生する

最もよくある兆候です。雨水が笠木のシーリングの隙間から壁の内部に侵入し、壁紙に茶色いシミやカビを発生させます。 - 笠木の下の外壁に伝い水(跡)がある

笠木から伝って流れた雨水の跡が、外壁に黒い筋状に残ることがあります。これは、笠木からの雨水の流れ方がおかしくなっているサインです。 - 軒天のシミや変色

雨水が軒天のボードに浸み込むことで、茶色いシミや水滴の跡が現れます。シミが広範囲に及んでいる場合は、かなりの量の雨水が侵入していると考えられます。また、常に湿っている状態が続くと、軒天にカビや苔が発生します。これは雨水の侵入が長期にわたっているサインです。 - 軒天ボードの剥がれやたわみ

雨水が軒天のボードを濡らし続けると、ボードが水分を含んで変形し、たわんだり剥がれたりすることがあります。これは雨漏りがかなり進行している状態です。

シーリングのメンテナンス方法

シーリングの劣化に気づいたとき、まず思い浮かぶのが「シーリングの打ち替え」です。

打ち替えとは、既存の古くなったシーリング材をすべて撤去し、下地をきれいに清掃・整えた後、新しいシーリング材を充填し直します。この方法なら、新しいシーリングがしっかりと密着し、高い防水性と耐久性を長期間にわたって維持できます。

シーリングの打ち替えは適切なメンテナンス方法ですが、「打ち替えだけで本当に大丈夫なのか!?」は、建物の状態によって大きく変わってきます。

シーリングの劣化は、外壁や屋根を守るサインです。ご自宅の状態に合わせて、適切なメンテナンス方法を選ぶ必要があります。

軽度な劣化の場合(打ち替えでOK)

以下のような場合、シーリングの「打ち替え」が最も効果的なメンテナンス方法です。

- シーリングの表面に細かなひび割れがある

- シーリングが痩せてきて、外壁との間にわずかな隙間が見られる

- 劣化が軽度で、雨漏りの兆候(室内のシミなど)はまだ見られない

内部まで腐食が進んでいる場合(大規模リフォームが必要)

- 室内の壁や天井に雨漏りによるシミやカビが発生している。

- シーリングが完全に剥がれて、雨水の侵入が長期にわたっている。

- 外壁のボードが水を含んで膨らんだり、変形したりしている。

このような場合、単にシーリングを打ち替えるだけでは根本的な解決にはなりません。シーリングの隙間から侵入した雨水によって、外壁の内部にある防水シートや、下地の木材(構造材)がすでに腐食している可能性が高いからです。このケースでは、「外壁の張り替え」や「カバー工法」といった大規模なリフォームが必要になります。

- 外壁の張り替え

既存の外壁材をすべて撤去し、傷んだ下地や構造材を補修・交換した上で、新しい外壁材を設置します。根本的に問題を解決できる最も確実な方法です。 - 外壁のカバー工法

既存の外壁材の上に、新しい外壁材を重ねて張る方法です。下地が軽度の腐食で済んでいる場合に選択されることがあり、張り替えよりも工期や費用を抑えられます。

いずれの工事も、単にシーリングを打ち替えるよりも費用も工期もかかりますが、放置すれば建物の耐久性がさらに損なわれ、将来的には建て替えが必要になるほどの被害に発展するリスクを考えると、避けては通れない工事となります。

シーリングのメンテナンスはプロに任せるべき

シーリングの劣化は、建物の状態を見極める重要なサインです。目に見える部分の劣化だけでなく、その奥に潜む「雨漏り」という問題まで正確に判断するには、専門的な知識と経験が必要です。

「打ち替えだけで済むのか?」「大掛かりなリフォームが必要なのか?」を自己判断するのは、非常に難しいです。 信頼できる専門業者に依頼することで、建物の状態を隅々まで診断してもらい、本当に必要なメンテナンス方法を提案してもらうことが、結果として最も安心で、費用も抑えることにつながります。

まとめ|定期的な点検と早めのメンテナンスが大切

雨漏りの原因は、屋根のひび割れや瓦のズレだけでなく、シーリングの劣化も非常に多いということをお分かりいただけたでしょうか。

シーリングは、建物を雨水から守るための「最後の砦」のような存在です。その劣化を放置すると、建物の構造材を腐食させたり、シロアリを招いたり、健康被害を引き起こしたりと、様々なトラブルにつながります。

外壁や屋根の点検をする際には、ぜひシーリングの状態も一緒に確認してみてください。 「ひび割れや剥がれが見られるけど、まだ大丈夫だろう」と安易に考えず、少しでも不安を感じたら、早めに専門業者に相談することが大切です。

屋根修理の匠ひおきでは、建物の状態を隅々まで丁寧に診断し、お客様のご予算やご要望に合わせた最適なメンテナンス方法をご提案いたします。雨漏りの兆候が見られる、シーリングの劣化が気になる、などお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

コメント